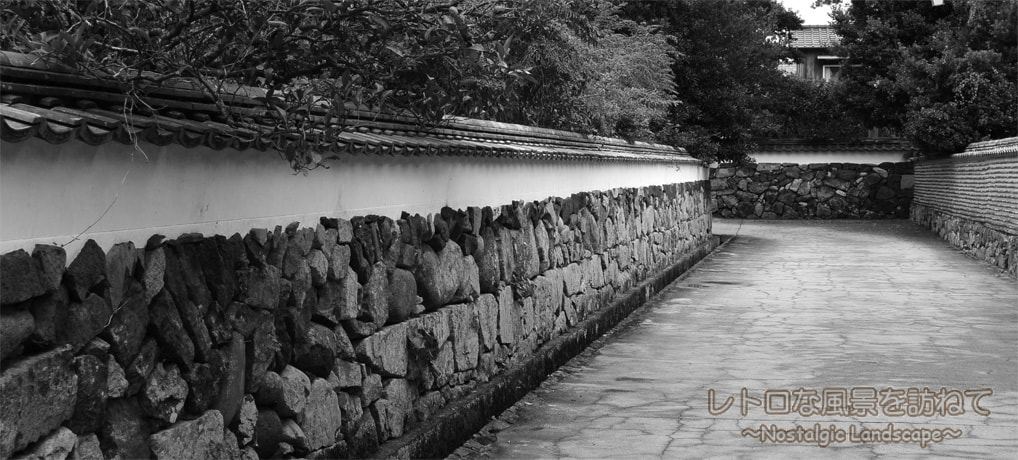

旧萩城の三の丸にあたる堀内地区。

ここは今なお、武家町の名残を色濃くとどめている。

碁盤目状の町割りや外堀等もそのまま残っているが、かつては外堀に設けられた三ヶ所の総門からしか三の丸へは出入りできなかった。

外堀は逆L字型で、それ以外は川と海なので実質出入り口は総門のみ。まち全体で城の防備を担うという、一種の要塞の役割を果たしていたようだ。

自分の身長より少し高いぐらいの石垣と塀が延々と続く堀内地区を歩いていたら、タイムトリップしてるような気がしてだんだんと現実感がなくなってきた。

(暑さと疲れで頭がおかしくなってた説もあるけど・・)

それぐらいスケールが大きく、そして“江戸時代”がそのまま残っている。

維新の原動力となった幕末の藩士たちが歩いたであろう道を、当時に想いを馳せながら歩く。

これはこれでなかなか贅沢な時間なのではと思う。

往時の姿をもっともよくとどめるという問田益田氏旧宅の土塀。

延長231.7mというからかなりキチガイじみている。

もちろん、現存するものでは最長。

向かいにあるのは萩高校。

敷地内には「旧萩学校教員室」という代表的な明治洋風建築が立っているので是非見学してみては。

堀内鍵曲

堀内地区には、見通しを利かなくするためわざと道を鍵の手に曲げた「鍵曲(かいまがり)」が残っている。

夏蜜柑と土塀。ここが最も萩らしい風景だったと思う。

この鍵曲は、総門があった平安橋から三の丸地区に入り、城へ向かう途中に設けられている。

この城下町が、かなり城の防備を意識してつくられたということがよくわかる。

これ、「鍵の手」とか「枡形」って言うのが一般的な気がしてて、「鍵曲」という呼称は萩で初めて聞いた。

それにしても、ここだけ雰囲気が別格だった。とにかくここは絶対行ったほうがいい。

萩の藩校だった「明倫館」の跡地。

全国の藩校の中でも設備、教育内容において有数のエリート校だったそうな。

さて、そんなところで三の丸地区の南端に架かる平安橋に到着。

三つの総門に架かっていた橋で現存するのはただここのみ。

ここから先は平安古(ひやこ)という城下町である。

世界遺産であり重伝建。萩の城下町、堀内地区。

江戸時代の町割りと武家屋敷が残る歴史的風致は国内随一と言っていいと思う。

なかなか遠いのとアクセスのしづらさで足が向きにくいけど、機会があれば二日ぐらいかけてのんびり城下町を散策してみてはどうだろう。

[訪問日:2017年8月15日]

コメント